La descolonización del siglo XX África y Asia se levantan

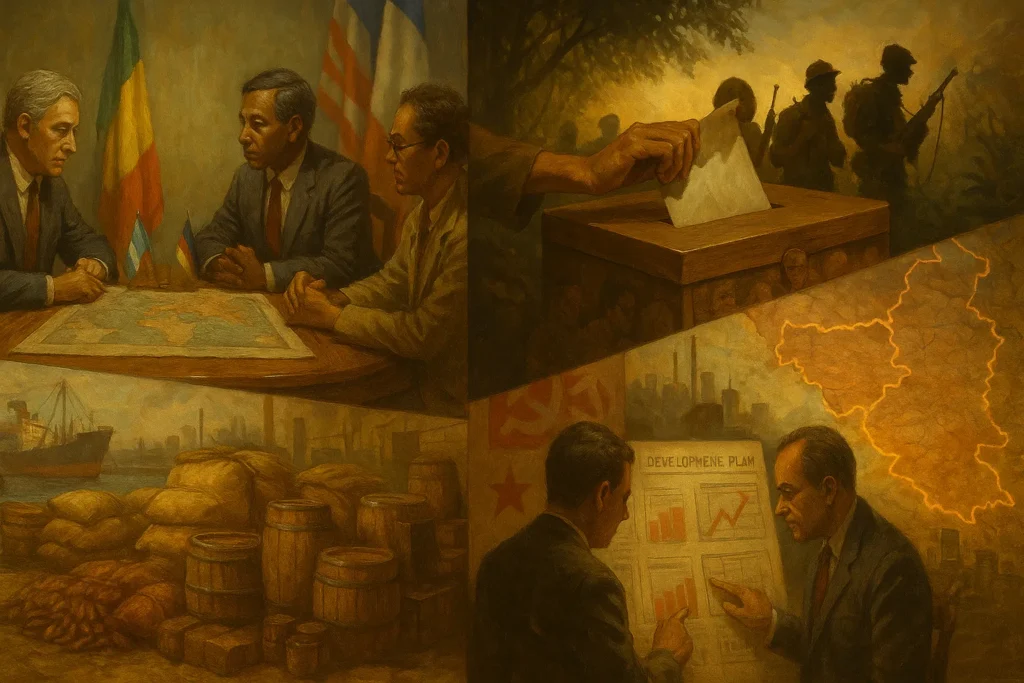

A mediados del siglo XX, el mapa político del planeta se transformó como nunca antes desde la expansión europea de los siglos XV al XIX. Entre 1945 y 1980, casi un centenar de nuevos Estados aparecieron en África y Asia. La guerra total había desgastado a los imperios coloniales; la Carta de las Naciones Unidas consagró el principio de autodeterminación; y una generación de líderes, movimientos sociales y ejércitos de liberación convirtió la utopía anticolonial en realidad. La Guerra Fría aceleró y condicionó este proceso, mientras que la economía internacional y las fronteras heredadas impusieron desafíos que aún resuenan.

Este recorrido presenta los motores, trayectorias y legados de la descolonización en África y Asia, con énfasis en sus ritmos, sus contradicciones y sus consecuencias de largo plazo.

Las raíces del fin imperial

El costo de dos guerras y la erosión de la legitimidad

Las potencias europeas salieron de la Segunda Guerra Mundial debilitadas económica y políticamente. El prestigio moral del imperio se desplomó tras crímenes masivos, ocupaciones y bombardeos. El discurso universalista de libertades y derechos que movilizó a los Aliados chocaba con la realidad colonial. Millones de soldados coloniales que combatieron por la metrópoli regresaron a sus países con expectativas de ciudadanía y dignidad.

Naciones Unidas, Bandung y los No Alineados

La ONU se convirtió en tribuna del anticolonialismo. La Resolución 1514 de 1960 proclamó la independencia de los países y pueblos coloniales. En Bandung (1955), líderes de Asia y África afirmaron una agenda común de soberanía, cooperación Sur–Sur y neutralidad frente a la Guerra Fría. El Movimiento de Países No Alineados (Belgrado, 1961) buscó un camino propio entre Washington y Moscú.

Guerra Fría y cálculos de poder

Estados Unidos y la URSS apoyaron, con matices, procesos de independencia cuando estos debilitaban a sus rivales. A la vez, temores al comunismo o a la expansión occidental alimentaron guerras por procuración. La descolonización fue, con frecuencia, una descongelación de la disputa global.

Asia los primeros desmontajes coloniales

India y Pakistán el laboratorio de la partición

En 1947, el Raj británico se fragmentó en India y Pakistán tras un proceso de negociación acelerado que combinó movilización no violenta (Gandhi) y política institucional (Nehru, Jinnah). La Partición provocó migraciones masivas y violencia sectaria. Aun así, India cristalizó una democracia de masas; Pakistán, un Estado doblemente escindido que terminaría con la independencia de Bangladés en 1971.

Indonesia república forjada en la ocupación y la guerra

La ocupación japonesa debilitó a Holanda; en 1945, Sukarno proclamó la independencia de Indonesia. Siguió una guerra contra intentos de restauración neerlandesa, con apoyo internacional creciente a Yakarta. La soberanía se consolidó en 1949. Indonesia ensayó un nacionalismo multietnico bajo el paraguas de Pancasila, con tensiones entre islam, secularismo y regionalismos.

Vietnam independencia, guerra y reunificación

Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam en 1945, pero Francia intentó restablecer su control. Tras Dien Bien Phu (1954), los Acuerdos de Ginebra dividieron al país en Norte y Sur. La geopolítica convirtió la descolonización en guerra prolongada: intervención estadounidense, apoyo soviético y chino, y una formidable guerra de guerrillas. La reunificación llegó en 1976.

El arco de las independencias del sudeste y el Este de Asia

Filipinas obtuvo la independencia de Estados Unidos en 1946; Birmania y Ceilán (hoy Myanmar y Sri Lanka) en 1948; Malasia en 1957 tras una fase de emergencia anticomunista; Singapur separó su camino en 1965; y Brunéi en 1984. En el Este de Asia, Corea salió del colonialismo japonés en 1945 pero quedó partida por la Guerra Fría; China cerró su era semicolonial con la revolución de 1949. Macao y Hong Kong retornaron a soberanía china en 1999 y 1997 bajo fórmulas especiales.

África el impulso de 1960 y la larga marcha hacia la soberanía

Ghana primero en abrir la puerta del África negra

En 1957, bajo Kwame Nkrumah, Ghana se convirtió en el primer país del África subsahariana en lograr la independencia frente al Reino Unido. Fue símbolo del panafricanismo y de un proyecto de industrialización nacional. Su ejemplo irradiaría a todo el continente.

El año de África y la ola francófona

1960 fue el Año de África: diecisiete países se independizaron, muchos de ellos del imperio francés mediante procesos negociados. Francia diseñó vínculos económicos y monetarios que perdurarían (zona CFA), mezcla de continuidad y soberanía que abriría debates sobre dependencia y neocolonialismo.

Argelia la guerra más brutal de la ola

La independencia de Argelia llegó tras una guerra (1954–1962) entre el Frente de Liberación Nacional y fuerzas francesas. El conflicto marcó a la sociedad argelina y traumatizó a Francia, con torturas, terror y migraciones de colonos pieds-noirs. Los Acuerdos de Evian sellaron la salida francesa y alumbraron un Estado con fuerte impronta del partido único y del ejército.

Congo independencia precipitada y crisis del Estado

El Congo belga se independizó en 1960 con Lumumba como primer ministro. La secesión de Katanga, la intervención de la ONU, el asesinato de Lumumba y el ascenso de Mobutu ilustraron los peligros de independencias sin cuadros administrativos suficientes, con fronteras complejas, recursos codiciados y fuerte injerencia externa.

Kenia de la insurrección Mau Mau al Estado de partido único

En Kenia, la rebelión Mau Mau (1952–1960) erosionó el régimen colonial británico. Jomo Kenyatta lideró la transición, y la independencia llegó en 1963. El país encarnó tensiones entre colonización de asentamiento, reforma agraria y equilibrio étnico en un Estado que devendría hegemónico durante décadas.

Angola, Mozambique y Guinea Bissau independencia por vía armada

En las colonias portuguesas, donde Lisboa rechazó reformas, la independencia se logró tras guerras prolongadas: PAIGC en Guinea Bissau, FRELIMO en Mozambique y MPLA en Angola. La Revolución de los Claveles (1974) en Portugal precipitó la salida, pero dejó grietas que la Guerra Fría convirtió en guerras civiles con apoyos cruzados internacionales.

El sur resiliente Namibia tardía y Sudáfrica bajo apartheid

Namibia logró su independencia en 1990 tras prolongada lucha contra la tutela sudafricana. Sudáfrica, caso singular, no fue colonia clásica en el siglo XX, pero mantuvo un régimen de apartheid hasta 1994, cuya caída cerró uno de los capítulos más visibles del legado colonial en el continente.

Modelos, ritmos y costos de la descolonización

Negociación, plebiscitos y guerras de liberación

Hubo salidas negociadas con traspasos graduales de poder (gran parte del África británica y francófona), plebiscitos de autodeterminación (Togo, Camerún, Somalilandia británico–Somalia italiana) y guerras de alta intensidad (Argelia, Indochina, colonias portuguesas). La vía elegida condicionó la cultura política del nuevo Estado.

Fronteras heredadas y construcción nacional

Las nuevas naciones heredaron fronteras arbitrarias trazadas en conferencias coloniales. Ello exigió proyectos de nación que conciliaran pluralidad étnica y lingüística con ciudadanía común. En algunos casos, los federalismos o consociacionalismos mitigaron tensiones; en otros, emergieron golpes, guerras civiles y secesiones.

Economías primario exportadoras y dependencia externa

La mayoría de economías quedaron ancladas a commodities (cacao, café, cobre, petróleo) y a términos de intercambio volátiles. La ayuda internacional, los créditos y los acuerdos comerciales se volvieron indispensables. Surgió la crítica al neocolonialismo: independencia política con dependencia económica y tecnológica.

Estados desarrollistas y ensayos socialistas

Durante los sesenta y setenta, muchos países impulsaron Estados desarrollistas: planificación, empresas públicas e industrialización por sustitución de importaciones. Otros optaron por socialismos de diverso cuño. Los resultados variaron, afectados por capacidad burocrática, corrupción, contexto internacional y choques de precios.

Ideas, culturas y memorias de la independencia

Panafricanismo, nacionalismos y feminismos

El panafricanismo imaginó una comunidad política continental, plasmada en la OEA africana (1963) y luego la Unión Africana. En Asia, nacionalismos de raíz cívica, religiosa o étnica convivieron y compitieron. Las mujeres participaron en la lucha anticolonial como combatientes, organizadoras y educadoras, aunque con frecuencia quedaron subrepresentadas en el reparto del poder posindependencia.

Lenguas, educación y patrimonio

La decisión sobre lenguas oficiales afectó inclusión y gobernabilidad. La educación masiva se volvió prioridad simbólica y práctica. La restitución de patrimonio y la relectura de historias nacionales reclamaron espacios frente a narrativas coloniales.

Medios, literatura y cine

La descolonización produjo novelas, poesía y cine que reescribieron el pasado y proyectaron futuros. Desde Ngũgĩ wa Thiong’o a Pramoedya Ananta Toer, la cultura fue campo de resistencia y reinvención.

Tiempos largos del poscolonialismo

Neocolonialismo y gobernanza global

La crítica poscolonial subraya vínculos asimétricos que sobreviven a la independencia: control de cadenas de valor, deuda, bases militares, condicionalidades. A la vez, los países de África y Asia han ganado agencia en foros globales, bancos de desarrollo regionales y coaliciones del Sur.

Integración regional y cooperación Sur Sur

Nacieron esquemas como ASEAN, SAARC, CEDEAO, SADC, EAC. La cooperación Sur–Sur en salud, agricultura y tecnología amplió alternativas, con nuevos actores como China, India, Brasil, Turquía y países del Golfo.

Juventud, urbanización y nuevos movimientos

África y Asia concentran la población joven del planeta y algunas de las megaciudades de mayor crecimiento. Movimientos por democracia, transparencia, derechos de las mujeres y clima están redefiniendo agendas poscoloniales.

Línea de tiempo esencial

- 1945 Carta de la ONU y principio de autodeterminación

- 1947 Independencia de India y Pakistán

- 1949 República Popular China; Indonesia consolida independencia

- 1954 Dien Bien Phu; Ginebra divide Vietnam

- 1955 Conferencia de Bandung

- 1957 Ghana independiente

- 1960 Año de África; Resolución 1514 de la ONU

- 1962 Independencia de Argelia

- 1963–1964 Kenia y Tanzania; Organización de la Unidad Africana

- 1971 Nace Bangladés

- 1974–1975 Revolución de los Claveles; independencia en Angola, Mozambique, Guinea Bissau

- 1979 Acuerdos de paz Egipto–Israel; reconfiguración de Oriente Medio posmandatos

- 1990–1994 Independencia de Namibia; fin del apartheid en Sudáfrica

Lo que cambió y lo que quedó por hacer

La descolonización desarmó imperios y fundó Estados, abrió universidades, escuelas y parlamentos, y redefinió la diplomacia mundial. Pero no fue un acto único ni un final cerrado: muchos países heredaron estructuras económicas frágiles, fronteras complejas y instituciones en construcción. La integración al capitalismo global, la Guerra Fría y los choques de materias primas dejaron huellas profundas.

A pesar de ello, África y Asia protagonizaron revoluciones sociales y culturales que ampliaron derechos y voces. Hoy, su peso demográfico, económico y geopolítico reordena el siglo XXI, confirmando que la descolonización fue punto de partida, no de llegada.

Independencia como punto de partida

La descolonización del siglo XX no fue una simple sustitución de banderas. Fue la reinvención de la soberanía desde sociedades plurales, la recuperación de la palabra en lenguas y memorias largo tiempo subordinadas, y la apertura de un mundo en el que el Sur global reclama lugar y voz. Sus éxitos y fracasos enseñan que la independencia no se agota en la proclamación, sino que exige instituciones inclusivas, desarrollo sostenible y memorias compartidas. África y Asia se levantaron para cambiar el mundo; hoy, buena parte del mundo se explica desde lo que ellas conquistaron.