La historia de la Gran Colombia y su desintegración

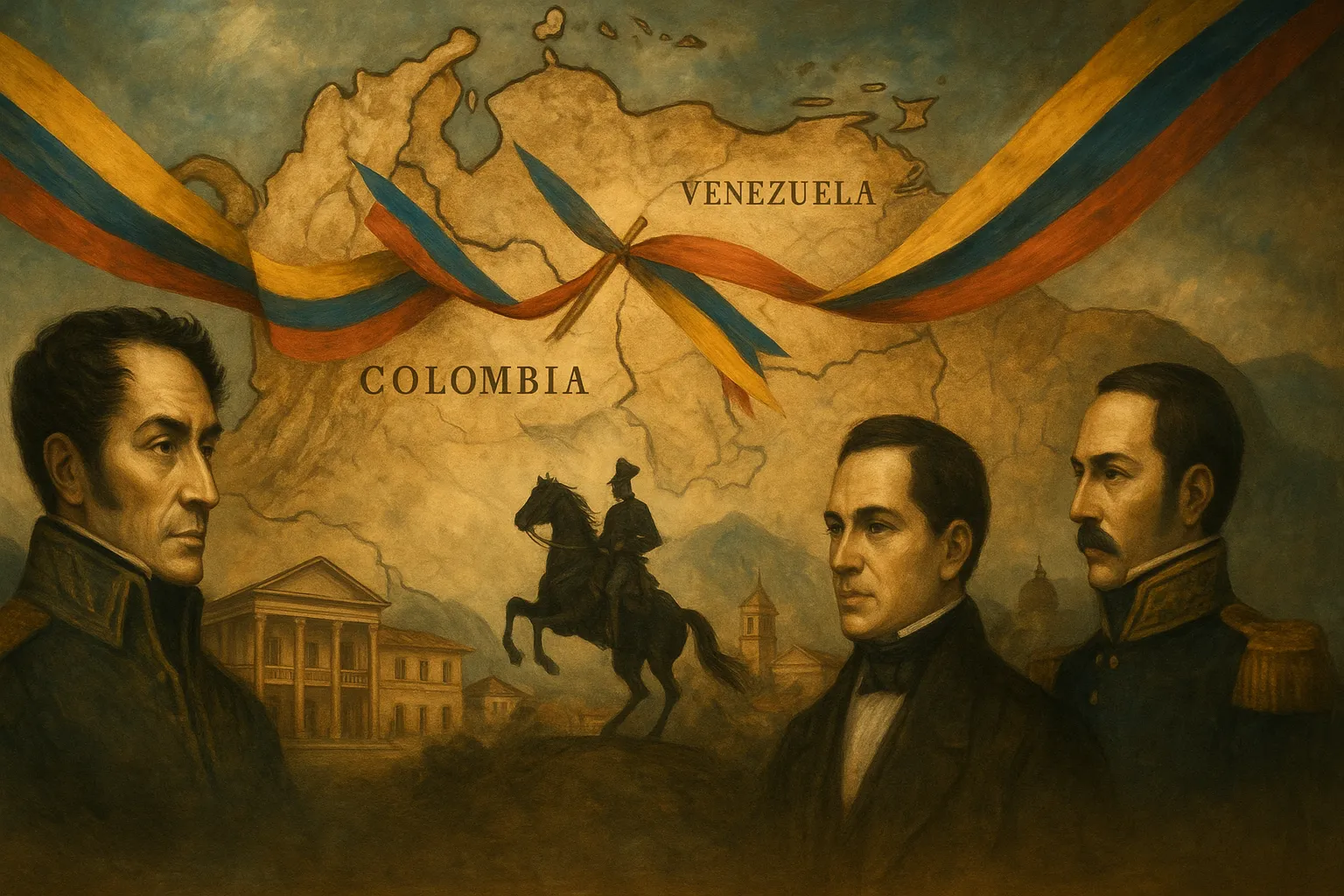

A comienzos del siglo XIX, en plena efervescencia de las guerras de independencia hispanoamericanas, surgió un proyecto político que pretendía unir bajo un mismo Estado a buena parte del norte de América del Sur. Esa nación sería conocida como Gran Colombia, y reuniría a los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, además de reclamaciones en áreas fronterizas con Perú, Brasil y la Guayana. Para Simón Bolívar, su principal arquitecto, no era solo un diseño geográfico; era la materialización de una idea más profunda: una república grande y fuerte capaz de resistir presiones externas, superar las fracturas locales y proyectar una ciudadanía común.

El proyecto gran colombiano nació con un enorme capital simbólico y militar tras las campañas libertadoras, pero también con pesadas herencias: economías devastadas, caminos precarios, regiones con identidades marcadas, élites con agendas propias y un mapa institucional aún por escribir. La historia de la Gran Colombia, de su auge a su disolución, ilumina una tensión estructural que atravesará el siglo XIX hispanoamericano: centralismo y unidad frente a autonomías regionales y federalismo.

De Angostura a Cúcuta el nacimiento del Estado

La República de Colombia como idea política

El Congreso de Angostura (1819) sentó las bases del nuevo orden. Allí, Bolívar propuso una República de Colombia que integrara la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. La Batalla de Boyacá (1819) consolidó la independencia neogranadina, y la Campaña Admirable en Venezuela había abierto el camino. En 1822, tras la Batalla de Pichincha, se incorporó Quito; el conjunto pasó a conocerse retroactivamente como Gran Colombia para distinguirlo de la Colombia actual.

La Constitución de Cúcuta y el diseño institucional

El Congreso de Cúcuta (1821) aprobó una Constitución centralista, con capital en Bogotá, una presidencia fuerte y una vicepresidencia dotada de amplias facultades. Bolívar fue elegido Presidente; Francisco de Paula Santander, Vicepresidente. La república se dividió en tres grandes departamentos: Venezuela, Cundinamarca (Nueva Granada) y Quito, cada uno con un intendente y autoridades subordinadas al poder central.

El texto constitucional buscaba unificar leyes, moneda, ejército y aduanas. El centralismo respondía a una lectura geopolítica: solo una república compacta podría resistir la amenaza de reconquista y la injerencia de potencias. Pero ese mismo centralismo chocaría pronto con expectativas regionales muy diversas.

La república posible entre la guerra y la hacienda

Reconstruir un país mientras se sigue peleando

La Gran Colombia nació en guerra. Aún persistía la presencia realista en enclaves como Puerto Cabello y había frentes abiertos al sur. Las victorias de Carabobo (1821), Pichincha (1822) y Ayacucho (1824, ya en el marco andino más amplio) dieron respiro militar, pero la movilización permanente drenó recursos y pospuso reformas sociales de fondo. El mantenimiento del ejército, el pago a oficiales y la logística exigían una hacienda pública que no existía.

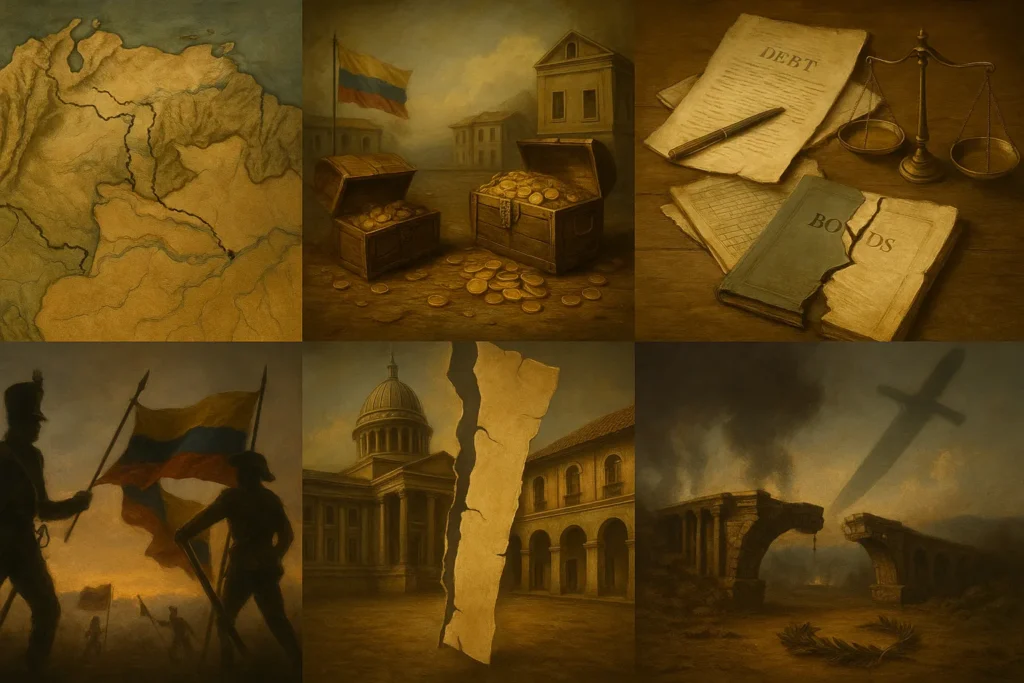

La economía quebrada y el peso de la deuda

La república heredó circuitos comerciales interrumpidos y una producción golpeada. El Estado acudió a préstamos externos, sobre todo en la plaza de Londres, y a ingresos aduaneros concentrados en puertos clave como La Guaira o Cartagena. Esa dependencia fortaleció a las élites comerciales costeras y avivó disputas entre regiones por el control de las rentas de aduana. En paralelo, la Ley de Manumisión gradual (1821) y otras disposiciones modernizadoras abrieron debates sobre trabajo, ciudadanía y propiedad, sin traducirse en una reforma social inmediata.

Tensiones de fondo centralismo, regiones y liderazgo

El eje Bolívar y Santander dos estilos de república

Aunque aliados en la independencia, Bolívar y Santander encarnaron sensibilidades políticas distintas. Bolívar, con una visión orgánica y autoritaria del orden, propiciaba una ejecutiva fuerte, continuidad militar y disciplina. Santander defendía una legalidad civilista, la primacía del Congreso y el cumplimiento estricto de la Constitución. Esta tensión, inicialmente soterrada, se volvió eje de la vida política.

Venezuela entre los llanos y las aduanas

En Venezuela, el liderazgo del general José Antonio Páez y el peso de los llaneros configuraron un polo de poder con identidad propia. La economía exportadora (cacao, cueros, añil) dependía de puertos y aduanas locales. Las directrices de Bogotá se percibían lejanas y a veces perjudiciales. Hacia 1826, estalló La Cosiata, movimiento autonomista que reclamó mayores competencias para Caracas y cuestionó el centralismo.

Quito entre los Andes y el Pacífico

El departamento de Quito enfrentó retos de integración. Su geografía andina, la diversidad étnica y los vínculos comerciales hacia Guayaquil y el Alto Perú generaban matrices regionales complejas. Antonio José de Sucre, héroe militar y luego autoridad civil, encarnó el esfuerzo por tejer instituciones y lealtades; su figura sería decisiva hasta su asesinato en 1830, hecho que aceleró la descomposición del proyecto común.

El Istmo de Panamá una bisagra estratégica

El Istmo de Panamá, parte del departamento de Cundinamarca, era clave en el tránsito interoceánico. Sus élites comerciales favorecían un orden que garantizara seguridad y libertad de comercio, a veces con lógicas pragmáticas distintas a Bogotá. El istmo intentó separarse en 1830 y 1831, reflejando la fragilidad del pegamento nacional; permanecería ligado a la Nueva Granada hasta 1903.

La crisis política de 1826 a 1828 un punto de no retorno

La Cosiata el reclamo venezolano

En 1826, Páez lideró La Cosiata en Venezuela. Más que una secesión abierta, fue una rebelión autonomista que exigía respeto a las autoridades locales y reformas al diseño centralista. Bolívar buscó conciliar, otorgó una amnistía e intentó reencauzar el proyecto, pero la desconfianza recíproca ya estaba sembrada.

La Convención de Ocaña y la ruptura del consenso

La Convención de Ocaña (1828) se convocó para reformar la Constitución. Los bloques bolivarianos y santanderistas llegaron sin un terreno común. Para Bolívar era imprescindible fortalecer el Ejecutivo; para Santander, el riesgo era abrir la puerta a una dictadura. Sin acuerdo, Bolívar disolvió la convención y, en agosto de 1828, asumió poderes dictatoriales “provisorios” para salvar la nación.

La Noche Septembrina el atentado y la deriva

El 25 de septiembre de 1828, un grupo de conspiradores intentó asesinar a Bolívar en Bogotá. El episodio, conocido como la Noche Septembrina, radicalizó posiciones. Se dictaron medidas de excepción, se ejecutaron implicados y Santander fue desterrado. Lejos de estabilizar, la excepcionalidad aceleró la erosión de legitimidad.

La guerra con el Perú y el costo de la hegemonía

Un frente externo que agotó recursos

Entre 1828 y 1829, la Guerra Gran Colombia–Perú abrió un frente adicional por fronteras heredadas, comercio y equilibrio en los Andes. Hubo bloqueos navales y combates como Tarqui (1829), con protagonismo de Sucre. Aunque la Gran Colombia mantuvo su posición, el conflicto exprimió tesoro y paciencia, y tensionó aún más la relación entre departamentos, ya resentida.

1830 el año del desmoronamiento

La salida de Venezuela y la formación de Ecuador

En abril de 1830, un Congreso en Valencia proclamó la separación de Venezuela y el liderazgo de Páez; se adoptó una constitución propia. En mayo de 1830, Quito estableció el Estado del Ecuador. El asesinato de Sucre en junio privó a la región de un árbitro con prestigio transversal. Bolívar, enfermo y sin sostén político efectivo, renunció en 1830 y falleció en Santa Marta el 17 de diciembre.

La transición en la Nueva Granada y el istmo

Tras la retirada de Bolívar, la porción central del antiguo Estado se reorganizó como República de la Nueva Granada (1831). El Istmo de Panamá, tras movimientos secesionistas efímeros, reintegró su vínculo a la Nueva Granada, que con el tiempo devendría Estados Unidos de Colombia (1863) y luego República de Colombia (1886). Panamá se separaría definitivamente en 1903, en un contexto ya distinto.

Por qué se desintegró la Gran Colombia

Factores estructurales que minaron la unidad

- Dimensión geográfica y precariedad de comunicaciones

Montañas, selvas y llanos, junto a caminos escasos y peligrosos, dificultaban el control político y la integración económica. En una era sin ferrocarriles ni telégrafos, gobernar desde Bogotá a Caracas, Quito o Panamá tomaba semanas. - Identidades y economías regionales divergentes

Venezuela miraba al Caribe con economía portuaria; Quito gravitaba en su altiplano y hacia Guayaquil; Nueva Granada combinaba altiplanos y costas con intereses diversos; el Istmo vivía del tránsito. Las élites locales priorizaban agendas propias y rentas aduaneras locales. - Hacienda débil y deuda externa

El Estado dependía de aduanas y préstamos. La distribución de ingresos generó competencia y agravios. La deuda condicionó la política y exacerbó el malestar regional. - Militarización y personalismo

La independencia se ganó con caudillos y ejércitos. Esa matriz militar se trasladó a la política, creando lealtades personales que compitieron con la lealtad institucional. - Choque de proyectos constitucionales

Centralismo para garantizar cohesión vs federalismo para reconocer la diversidad. La Constitución de Cúcuta fue vista por muchos como rígida y poco “realista” con la pluralidad territorial. - Crisis de liderazgo y accidentes críticos

La Noche Septembrina, la dictadura de 1828, la guerra con Perú y el asesinato de Sucre crearon shocks que rompieron puentes. Sin mediadores creíbles, se impuso la salida secesionista.

Legados políticos y lecciones para el futuro

El sistema internacional regional antes de existir como tal

La disolución de la Gran Colombia anticipó el sistema interestatal andino–caribeño del siglo XIX: repúblicas vecinas con vínculos culturales profundos, fronteras por definir y tensiones comerciales. Surgieron mecanismos bilaterales, congresos y acuerdos que buscaban gestionar la interdependencia sin renunciar a la soberanía.

Ideas que no murieron con el Estado

Aunque el proyecto político se deshizo, la idea de integración reapareció cíclicamente: confederaciones (como la intentada Colombo–Peruano–Boliviana), proyectos de uniones aduaneras, y en el siglo XX–XXI, esquemas como la Comunidad Andina, UNASUR o ALBA. El bolivarianismo quedó como repertorio simbólico para pensar una Patria Grande, con lecturas distintas según época y actor.

La tensión constitutiva que perdura

La Gran Colombia dejó una pregunta de fondo para la política latinoamericana: cómo articular unidad con diversidad. El dilema centralismo–federalismo, la distribución territorial de rentas, el equilibrio entre poder civil y militar y la construcción de infraestructura efectiva de integración son retos que atraviesan la región hasta hoy.

Una cronología mínima para orientarse

- 1819: Congreso de Angostura proclama la República de Colombia; victoria de Boyacá.

- 1821: Constitución de Cúcuta; Bolívar Presidente, Santander Vicepresidente.

- 1822: Pichincha e incorporación de Quito.

- 1823: Maracaibo sella la salida militar española del norte suramericano.

- 1826: La Cosiata en Venezuela.

- 1828: Convención de Ocaña fracasa; dictadura de Bolívar; Noche Septembrina.

- 1828–1829: Guerra con Perú; Tarqui.

- 1830: Venezuela y Ecuador se separan; asesinato de Sucre; renuncia y muerte de Bolívar.

- 1831: Nueva Granada sucede al remanente de la Gran Colombia; Panamá se reintegra.

- 1903: Separación definitiva de Panamá de Colombia.

Una nación posible que no encontró su tiempo

La Gran Colombia fue un proyecto adelantado a su capacidad material de integración. La visión de una república amplia, ordenada por una ciudadanía compartida y sostenida por instituciones comunes, chocó con geografías difíciles, economías regionales, debilidades fiscales y un campo político aún moldeado por la guerra. Su desintegración no prueba la imposibilidad de la unidad, sino la necesidad de construirla con paciencia institucional, infraestructura, acuerdos distributivos y legitimidad.

En sus pocos años, la Gran Colombia abrió escuelas, dictó leyes, abolió gradualmente la esclavitud, defendió fronteras y promovió la noción de ciudadano frente al súbdito. Su fracaso como Estado no borra su éxito como horizonte: el de una América del Sur capaz de pensarse junta ante el mundo. Recordarla no es una melancolía; es un laboratorio histórico para pensar cómo, cuándo y con qué instituciones es posible integrar sin uniformar y unir sin subordinar.