Las revoluciones científicas que cambiaron el mundo

A lo largo de la historia, la ciencia no ha avanzado solo por acumulación gradual de datos, sino también mediante giros conceptuales que transformaron lo que las personas creían saber sobre la naturaleza. En esas rupturas nacen revoluciones científicas que reordenan preguntas, métodos y explicaciones. Cambian los instrumentos con que observamos, las matemáticas con que modelamos y las tecnologías con que intervenimos el mundo. Y sus efectos no quedan en los laboratorios, sino que reconfiguran economías, instituciones, religiones, educación y cultura.

Este recorrido resume las principales revoluciones que, desde la Antigüedad tardía hasta el presente, han redefinido la relación entre conocimiento y sociedad.

Copérnico, Galileo y Kepler y el giro heliocéntrico

Durante siglos, el modelo dominante ubicó a la Tierra inmóvil en el centro del cosmos. Con Nicolás Copérnico, esa arquitectura simbólica se movió. Al proponer que la Tierra y los planetas orbitan al Sol, el universo dejó de estar organizado en torno a nuestra experiencia. Galileo Galilei, con el telescopio, mostró montañas en la Luna, fases de Venus y satélites de Júpiter, observaciones incompatibles con la perfección de las esferas aristotélicas. Johannes Kepler corrigió la geometría de las órbitas con elipses y leyes cuantitativas del movimiento planetario.

No fue un cambio meramente astronómico. El heliocentrismo impulsó un nuevo método basado en la medición precisa, la matematización y la prueba empírica, y abrió el camino a una comprensión mecánica del cosmos.

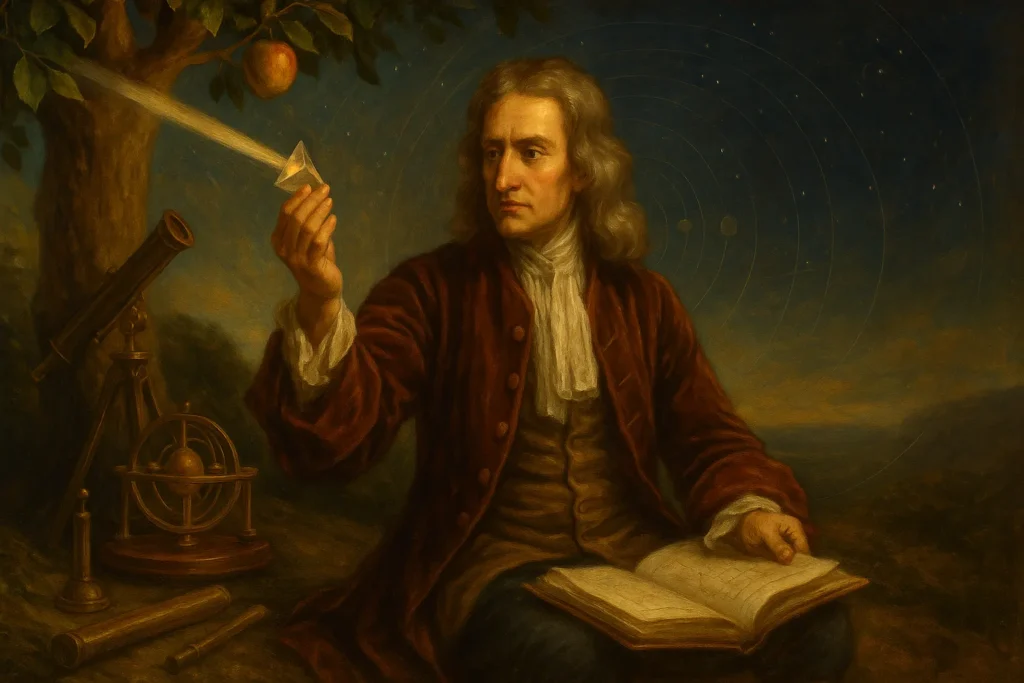

Newton y la síntesis mecánica

Con Isaac Newton llegó la gran unificación clásica. Su ley de gravitación universal explicó simultáneamente la caída de las manzanas y las órbitas de los planetas. La mecánica clásica describió fuerzas, masas y aceleraciones con ecuaciones diferenciales que predicen con exactitud el comportamiento de cuerpos desde el laboratorio hasta el sistema solar.

La revolución newtoniana dio a Europa un programa de investigación para la ingeniería, la artillería, la navegación y la construcción de máquinas. También configuró una cosmovisión de orden, regularidad y causa eficiente que marcaría el pensamiento moderno.

La revolución química de Lavoisier y la tabla de Mendeleiev

En el siglo XVIII, Antoine Lavoisier cambió la química al introducir la nomenclatura moderna, demostrar la conservación de la masa y explicar la combustión como combinación con oxígeno, derribando el antiguo flogisto. Ya en el XIX, Dmitri Mendeleiev organizó los elementos en una tabla periódica que no solo clasificaba lo conocido, sino que predecía elementos aún no descubiertos.

Este giro convirtió la química en ciencia cuantitativa y predictiva, disparando industrias de colorantes, fertilizantes, explosivos, fármacos y materiales que transformaron la vida cotidiana y la economía mundial.

Darwin y la evolución por selección natural

Charles Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo por selección natural, sin necesidad de diseño previo. La variación heredable y la competencia por recursos generan adaptaciones y diversificación. La idea golpeó la concepción fija de la naturaleza y reubicó a la humanidad dentro de la historia de la vida.

Junto con la genética mendeliana y, más tarde, la biología molecular, la teoría evolutiva conformó una síntesis moderna que explica biodiversidad, enfermedades, resistencia a antibióticos y estrategias de conservación. Además, inspiró miradas históricas y comparadas en otras ciencias, desde la lingüística hasta la economía.

El germen de la enfermedad y el nacimiento de la salud pública

A fines del XIX, Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que microorganismos específicos causan enfermedades concretas. Esta revolución microbiana impulsó vacunas, antisepsia, esterilización, refrigeración de alimentos y control de epidemias. Cambió hospitales, quirófanos y ciudades, reduciendo drásticamente la mortalidad.

El foco pasó de culpar a miasmas o castigos divinos a intervenir causas biológicas y ambientales. Nació así la salud pública moderna, con estadísticas, campañas de higiene y políticas de agua potable y saneamiento.

Relatividad y cuántica el siglo de lo invisible

A comienzos del XX, dos revoluciones reescribieron la física.

Relatividad de Einstein

La relatividad especial unificó espacio y tiempo y mostró límites absolutos como la velocidad de la luz. La relatividad general entendió la gravedad como curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía, explicando fenómenos como el desplazamiento del perihelio de Mercurio y prediciendo ondas gravitacionales. En la tecnología, esta teoría corrige los relojes de los GPS, sin lo cual se perderían kilómetros de precisión cada día.

Mecánica cuántica

La cuántica reveló que la materia y la radiación se comportan con dualidad onda partícula y exhiben probabilidades intrínsecas. El mundo subatómico dejó de ser determinista en el sentido clásico. De ese marco nacen los semiconductores, el láser, la resonancia magnética y la electrónica moderna. También emerge una frontera filosófica sobre qué significa medir y conocer.

El ADN, la genómica y la biotecnología

El descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN y la descodificación del código genético abrieron una nueva forma de entender la herencia y la función celular. La biología molecular permitió clonar genes, producir insulina recombinante, diagnosticar enfermedades, diseñar vacunas y reconstruir historias poblacionales.

Con la genómica, secuenciar dejó de ser excepcional y se volvió plataforma. La edición genética con herramientas como CRISPR sumó la posibilidad de modificar secuencias con precisión, generando oportunidades médicas y agrícolas, y, a la vez, debates éticos sobre límites, desigualdad y riesgos medioambientales.

Tectónica de placas y la nueva geología

Hasta mediados del siglo XX, los continentes parecían fijos. La tectónica de placas unificó sismología, vulcanología y paleogeografía. La litosfera está formada por placas que se mueven, colisionan y se separan, reciclando corteza en dorsales y zonas de subducción. La teoría explica la deriva continental, el anillo de fuego del Pacífico, cadenas montañosas y la distribución de fósiles.

Este paradigma reordenó la geología como ciencia dinámica, clave para evaluar riesgos sísmicos, buscar recursos y comprender cambios climáticos a escala geológica.

La revolución informática, la cibernética y la red

La segunda mitad del siglo XX vio emerger computadores, programación y redes. La cibernética ofreció un lenguaje de información, retroalimentación y control. Con los microprocesadores, la informática se hizo personal; con internet, global. El conocimiento dejó de depender de bibliotecas físicas para circular en redes distribuidas. La ciencia incorporó el cálculo de alto rendimiento, la simulación y el análisis masivo de datos.

Hoy, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático actúan como multiplicadores del método científico, desde la predicción de estructuras de proteínas hasta el descubrimiento de materiales, a la vez que abren preguntas sobre sesgos, privacidad y gobernanza.

La revolución verde y la modernización agrícola

Entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, la combinación de mejoramiento genético, fertilizantes sintéticos, riegos y fitosanitarios multiplicó los rendimientos de granos básicos en Asia y América Latina. La revolución verde evitó hambrunas masivas, modificó paisajes y estructuró nuevas cadenas agroindustriales.

El balance es complejo. Hubo ganancias de productividad y nutrición, pero también impactos ambientales, pérdida de suelos, contaminación y dependencia tecnológica. En el siglo XXI, el desafío es conciliar seguridad alimentaria con sostenibilidad y agroecología.

La estadística, el experimento y la ciencia como método

No hay revolución sin métodos que legitimen resultados. Desde los ensayos controlados de la medicina y la agronomía hasta la inferencia estadística, la ciencia aprendió a distinguir señal de ruido y correlación de causalidad. La cultura de reproducibilidad, los protocolos abiertos y el acceso abierto transforman la práctica cotidiana, reduciendo barreras y ampliando la comunidad epistémica.

Estas transformaciones metodológicas son menos vistosas que las teorías, pero sostienen la credibilidad de la empresa científica.

Revoluciones que no fueron solo ciencia

Cada giro científico reconfiguró instituciones y valores.

- El heliocentrismo y la mecánica clásica debilitaron autoridades tradicionales y apoyaron una cultura de laicidad y razón pública.

- La microbiología y la salud pública impulsaron Estados capaces de gestionar bienes colectivos como agua potable y vacunación.

- La ingeniería y la química industrial reorganizaron el trabajo, la ciudad y el consumo.

- La teoría evolutiva cambió la antropología, la psicología y la forma en que nos pensamos como especie.

- La informática y la IA transforman educación, empleo, arte y política, abriendo espacios para la democratización del conocimiento y, a la vez, riesgos de desinformación y vigilancia.

Las revoluciones científicas son también revoluciones sociales.

Ética, límites y gobernanza del progreso

Las mismas fuerzas que curan y conectan pueden dañar y excluir. La historia reciente recuerda que la tecnología puede amplificar desigualdades, generar externalidades ambientales y ser usada como arma. De ahí la importancia de una ética de la innovación que combine precaución con responsabilidad, y una gobernanza que involucre científicos, reguladores, comunidades y empresas.

La alfabetización científica y el pensamiento crítico son indispensables para que la ciudadanía pueda evaluar riesgos, beneficios y dilemas.

Una cronología orientativa

- Siglos XVI y XVII Giro heliocéntrico y mecánica clásica

- Siglos XVIII y XIX Revolución química y consolidación de la termodinámica

- Siglo XIX Teoría de la evolución y microbiología

- Primer tercio del XX Relatividad y mecánica cuántica

- Mediados del XX Tectónica de placas, biología molecular, computación

- Finales del XX y XXI Genómica, internet, inteligencia artificial, edición genética

No existe una línea única de progreso, sino redes de descubrimientos que se cruzan y realimentan.

Lecciones de las revoluciones científicas

Humildad ante la evidencia

Cada revolución mostró que nuestros modelos son provisionales. El conocimiento robusto es el que resiste pruebas, no el que evita preguntas.

Interdisciplinariedad como motor

Los grandes saltos suelen nacer en fronteras entre campos. Astronomía y matemáticas, física y filosofía, biología y estadística, informática y medicina. Cultivar esas intersecciones acelera la innovación.

Ciencia abierta y cooperación

El conocimiento crece cuando se comparte. Datos abiertos, repositorios, preprints y colaboración internacional reducen tiempos de descubrimiento y democratizan la participación.

Tecnología con propósito

No toda aplicación que es posible es deseable. Vincular ciencia con bien público, sostenibilidad e inclusión orienta el rumbo de las próximas revoluciones.

Una reflexión final

Las revoluciones científicas que cambiaron el mundo no son episodios aislados, sino olas que se propagan a través de generaciones. Un telescopio en Pisa, un laboratorio en París, un cuaderno en las Islas Galápagos, una ecuación en Zúrich, un algoritmo en una universidad, una secuencia en un centro genómico. Cada gesto, cada dato y cada discusión pública tejieron un método que combina curiosidad, duda, prueba y cooperación.

El reto del presente es sostener ese legado en un contexto de complejidad y urgencia. La ciencia no promete certezas eternas, pero ofrece la mejor herramienta que tenemos para comprender y mejorar el mundo. Las próximas revoluciones dependerán de nuestra capacidad para aprender del pasado, gobernar con ética y abrir la puerta a todas las inteligencias que quieran participar en la aventura de conocer.