La historia de la imprenta y la revolución del conocimiento

Durante milenios, el saber viajó despacio. Los textos se copiaban a mano en tablillas, pergaminos o papel, trabajo paciente de escribas en templos, monasterios y cancillerías. Cada copia costaba tiempo y dinero; los errores se acumulaban, la circulación era limitada y el acceso, elitista. En ese universo manuscrito, los libros eran objetos raros y suntuarios y la autoridad del texto dependía de la cadena de copias tanto como del autor.

En Asia oriental surgieron soluciones mecánicas tempranas. China conoció la xilografía desde el siglo IX y el papel muchos siglos antes de Europa; en el siglo XI, Bi Sheng ensayó tipos móviles de arcilla. Corea perfeccionó los tipos móviles metálicos en el siglo XIII. Sin embargo, faltaban ciertos encajes técnicos y de mercado para que estas innovaciones produjeran una explosión global similar a la que Europa viviría en el siglo XV.

Johannes Gutenberg y el nacimiento de la tipografía metálica

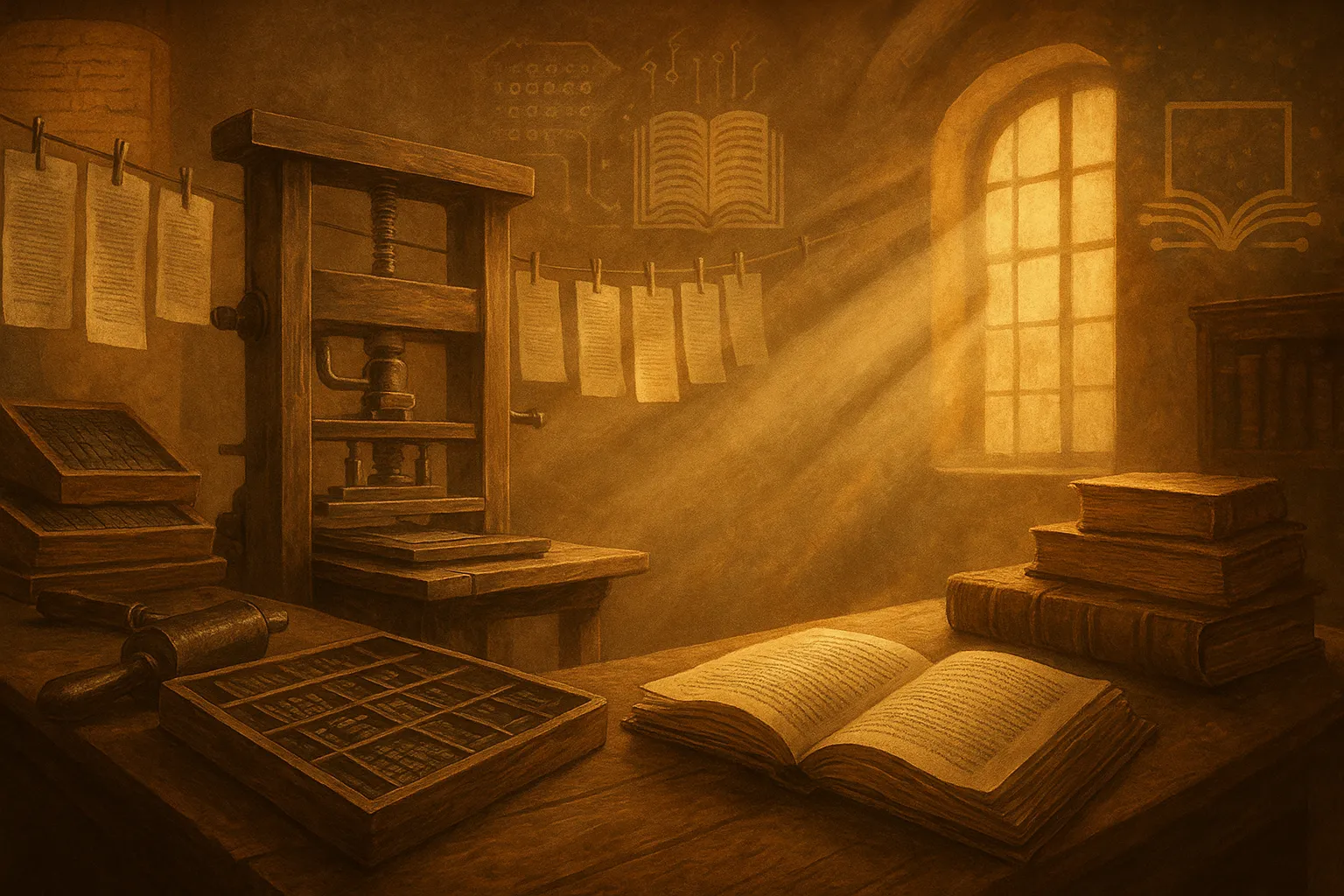

En torno a 1450, en Maguncia, Johannes Gutenberg combinó cinco piezas decisivas en un mismo sistema productivo:

- Tipos móviles metálicos de aleación estable y duradera.

- Matriz y punzón para fundir miles de caracteres idénticos.

- Tinta oleosa con buena adhesión al metal y al papel.

- Prensa de tornillo adaptada del mundo vinícola y textil para ejercer presión uniforme.

- Organización del taller con división de tareas y control de calidad.

El resultado fue una tecnología replicable, capaz de producir tiradas relativamente grandes con estandarización tipográfica y costos marginales decrecientes. La célebre Biblia de 42 líneas demostró la calidad y la potencia simbólica del invento.

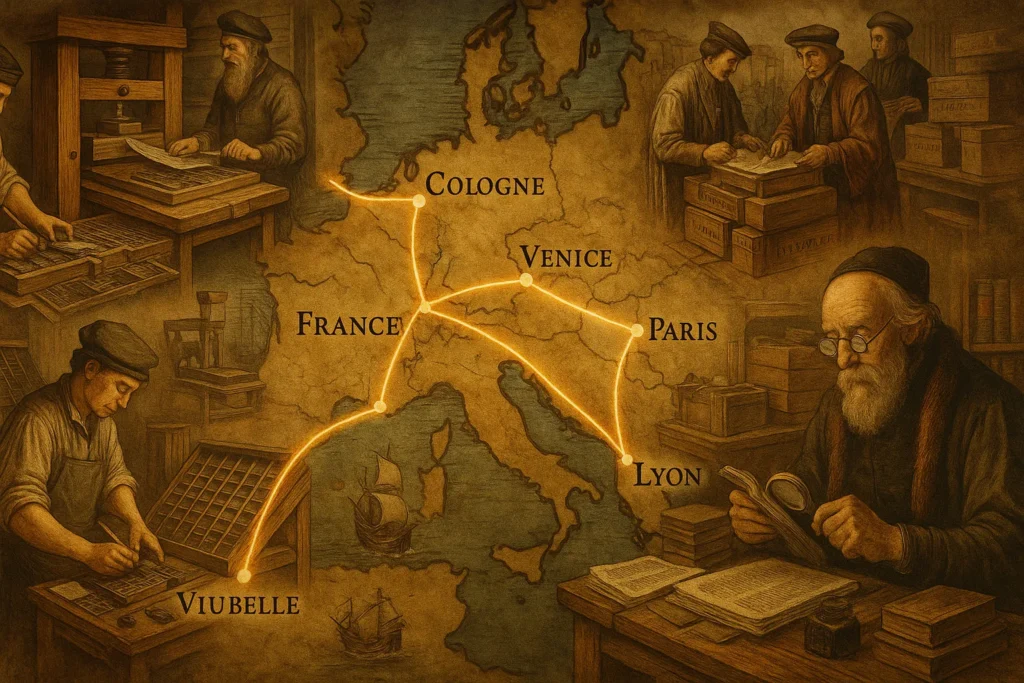

La expansión por Europa y el nacimiento de una industria

En pocas décadas, impresores formados en Maguncia viajaron a Colonia, Venecia, Núremberg, París, Lyon, Sevilla, Amberes y más. Surgió una malla de talleres que compartían letras, formatos, contratos, correctores, ilustradores y libreros. El libro impreso se integró a ferias comerciales (como Fráncfort) y estimuló servicios de transporte y crédito.

Nacieron así oficios nuevos y jerarquías propias

- Maestros impresores que invertían en prensas, tipografías y derechos de impresión.

- Compositores y prensistas con habilidades técnicas específicas.

- Correctores que fijaban variantes y depuraban erratas.

- Libreros y editores que asumían riesgos comerciales y curaban catálogos.

Fijar la palabra y transformar la autoridad del saber

La imprenta no solo multiplicó copias; fijó la forma de los textos. Un libro con paginación estable facilitó el debate académico y la cita verificable. La estandarización ortográfica y la proliferación de gramáticas y diccionarios impulsaron la consolidación de lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, la multiplicación de biblias y tratados permitió que comunidades creyentes y lectores laicos interpretaran por sí mismos, con efectos profundos.

Reforma, contrarreforma y una nueva geografía de la lectura

Nada ilustró mejor el potencial disruptivo del impreso que la Reforma protestante. Panfletos, catecismos, traducciones bíblicas y himnarios con tiradas de miles de ejemplares circularon con rapidez inédita. La respuesta católica utilizó también la imprenta, pero sumó índices de libros prohibidos, licencias y censura previa. La disputa confesional se libró tanto en púlpitos y campos de batalla como en talleres, librerías y plazas.

Ciencia impresa y el laboratorio de papel

En los siglos XVII y XVIII, revistas científicas como Philosophical Transactions y Journal des sçavans inauguraron una cultura de comunicación periódica, con prioridad de descubrimiento y evaluación de pares incipiente. El impreso se volvió laboratorio de papel: diagramas, tablas, erratas corregidas en nuevas ediciones. La ciencia pasó a ser una conversación pública sostenida por tipos móviles.

Educación, alfabetización y esfera pública

Más libros implicaron más escuelas y más lectores. Catecismos, silabarios, manuales técnicos y literatura popular ampliaron audiencias. En el XVIII, el auge de periódicos y gacetas alimentó una esfera pública de discusión política y cultural. Cafés, salones y clubs leyeron y debatieron noticias, sátiras y folletos; la opinión pública emergió como actor político.

Censura, propiedad intelectual y la economía del libro

Los estados buscaron controlar lo que se imprimía. Licencias, privilegios y censura convivieron con contrabando editorial y con estrategias para eludir monopolios. Paralelamente, surgió la noción moderna de derechos de autor, primero como privilegio del impresor y luego como propiedad del creador, que se podía vender o licenciar. La imprenta obligó a repensar la relación entre creatividad, copia y mercado.

Imprentas en América y en el mundo colonial

La tecnología llegó temprano a América hispana con la imprenta de México y Lima en el siglo XVI, ligada a universidades, cabildos y órdenes religiosas. En Norteamérica, la imprenta alimentó calendarios, almanaques, panfletos y, más tarde, una prensa militante que acompañó procesos revolucionarios. En el mundo islámico otomano, su adopción fue más lenta por razones legales y socioculturales, pero terminó por integrarse. En India y África, la imprenta se vinculó a misiones, administración colonial y nacionalismos emergentes.

Innovar para imprimir más y más barato

Del siglo XIX en adelante, una cascada de mejoras multiplicó tiradas y abarató costos:

- Prensas de cilindro y luego rotativas capaces de imprimir millones de páginas diarias.

- Papel de pulpa de madera y máquinas continuas que sustituyeron al papel de trapo.

- Linotipo y monotipo que aceleraron composición y corrección.

- Litografía y fotograbado que integraron imágenes con calidad creciente.

Periódicos de un centavo, folletines, carteles, catálogos y manuales técnicos poblaron ciudades y trenes. La lectura se volvió masiva y urbana.

Publicidad, consumo y cultura de masas

La imprenta potenció la publicidad y el catálogo ilustrado, promoviendo una cultura de marcas y modas. Revistas ilustradas, cómics y novelas por entregas formaron hábitos de lectura seriada. La tipografía devino arte comercial, con familias de letra para identidades visuales y lecturas especializadas.

El siglo XX entre offset, fotografía y nuevos públicos

La impresión offset mejoró color, nitidez y velocidad; la fotografía y luego la fotocomposición reconfiguraron el diseño editorial. La expansión de la educación pública y las bibliotecas acercó libros y revistas a capas inmensas de la población. Aun con radio, cine y televisión, la imprenta mantuvo su centralidad como infraestructura del conocimiento.

La edición académica y el ecosistema del conocimiento

Universidades y sociedades científicas consolidaron un circuito editorial profesionalizado. Manuales, monografías, revistas especializadas y bases bibliográficas ordenaron disciplinas. El libro académico equilibró calidad, revisión, citas y reputación con tiradas modestas, mientras las editoriales comerciales escalaron best-sellers y colecciones populares.

Del escritorio al archivo digital la edición de escritorio

En los años 80 y 90, la edición de escritorio democratizó el diseño. Softwares de maquetación, fuentes digitales y impresión láser redujeron barreras de entrada. Surgieron microeditoriales, fanzines y autopublicación, antesala de la ola digital. La imprenta dejó de ser un monopolio de grandes talleres para convertirse en capacidad distribuida.

Internet, libros electrónicos y la cuarta revolución del texto

Con la web, el texto se volvió hipertexto y el lector, navegante. Aparecieron libros electrónicos, plataformas de autopublicación, impresión bajo demanda y repositorios abiertos. La distribución se desmaterializó y el costo marginal se desplomó. Nacieron nuevas preguntas sobre modelo de negocio, sostenibilidad del periodismo, acceso abierto y curaduría de calidad en un océano de contenidos.

Continuidades profundas de la tablilla al algoritmo

Pese a los cambios, persisten lógicas fundacionales:

- Fijación y citabilidad del texto que permite construir ciencia y derecho.

- Estandarización tipográfica y editorial que hace legible el conocimiento a escala.

- Infraestructura de confianza hecha de correctores, editores, bibliotecarios, catálogos y metadatos.

- Economía política del contenido que oscila entre monopolios y aperturas, entre censuras y libertades.

La revolución digital no cancela la imprenta; la reinterpreta. Gran parte de lo que hacemos en pantallas replica convenciones nacidas con el plomo y el papel.

Luces y sombras del nuevo ecosistema

La abundancia informativa trae oportunidades y riesgos. La desinformación circula tan rápido como el conocimiento verificado; los derechos de autor pugnan con el acceso abierto; la concentración de plataformas convive con la autopublicación. Educar para verificar fuentes, sostener bibliotecas públicas y apoyar editoriales independientes son tareas cívicas ineludibles.

Una cronología mínima para orientarse

- Siglo IX Xilografía masiva en China.

- Siglo XI Tipos móviles de arcilla de Bi Sheng.

- Siglo XIII Tipos metálicos en Corea.

- c. 1450 Gutenberg integra el sistema tipográfico en Europa.

- Siglo XVI Prensas en América; auge de panfletos religiosos.

- Siglos XVII–XVIII Revistas científicas y esfera pública.

- Siglo XIX Rotativas, linotipo, papel de pulpa de madera.

- Siglo XX Offset, fotocomposición, expansión educativa.

- Siglo XXI Web, e-books, impresión bajo demanda, acceso abierto.

La revolución del texto y la responsabilidad de leer

La imprenta fue la gran tecnología social de la modernidad porque multiplicó voces, fijó debates y abrió escuelas. La red amplió ese impulso, pero sufre los mismos dilemas de gobernanza, confianza y calidad. Del taller de Maguncia a los servidores en la nube, la revolución del conocimiento no es solo tecnológica; es institucional y cultural. Lo que cambia el mundo no es únicamente la máquina, sino cómo la sociedad organiza la verdad, el desacuerdo y el aprendizaje.

Si quieres, puedo preparar ahora título SEO y meta descripción para este artículo y generar una imagen de portada en WebP 1920×1080 sin texto con estética histórica y tipográfica acorde a tu sitio.